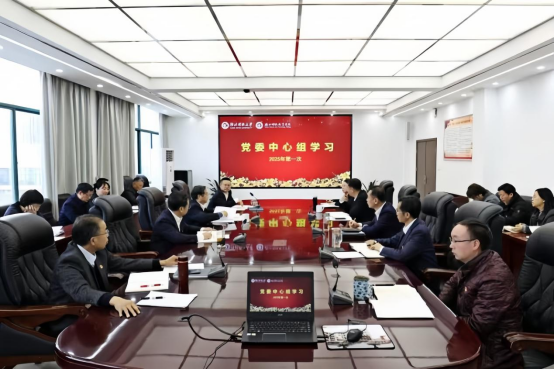

本網訊(通訊員 劉捷/文 徐敏/圖)2 月10日上午,校黨委中心組開展2025年第一次集體學習,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全面落實習近平總書記考察湖北重要講話精神,為開好專題民主生活會打牢思想基礎。黨委書記鐘毓寧主持會議,校長陳志祥,黨委副書記何平,副校長湯春來,紀委書記、監察專員丁華濤,副校長夏學文、周得力,黨委常委李宜兵、肖瀟;校黨委委員、紀委委員,黨總支書記、直屬黨支部書記參加學習。

四位校領導作專題交流。陳志祥圍繞《教育強國建設規劃綱要(2024 - 2035 年)》及省委省政府相關會議精神發言。他指出,在教育強國建設背景下,明確職業教育與普通高等教育享有平等待遇,是對職業教育重要性的深刻認知,更是契合未來經濟、社會結構與產業轉型需求,要大力開展金專業、金課程、金教師、金教材、金基地建設,推動職業教育與開放教育深度協同,打造協同發展金字招牌,實現辦學與產教融合高質量發展,培育適配社會需求的高技能人才。何平就學習貫徹第二十八次全國高校黨的建設工作會議和2025年湖北省科技創新大會精神作交流。他強調,高校黨建對高等教育意義重大,要進一步強化黨對高校的全面領導,在聚焦方向上求突破、在巧借外力上下功夫、在產教融合上做文章、在優化環境上出活力,集中優勢兵力打組合拳,實現高質量發展。丁華濤帶領大家深入學習習近平總書記在中央政治局民主生活會上的重要講話精神,以及二十屆中央紀委四次全會精神和省紀委十二屆四次全會精神。他指出,2025年學校紀檢監察工作將堅定不移地堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨,通過不斷完善工作機制,一體推進查改治建等方式,確保黨的教育方針在學校全面貫徹落實。黨委常委李宜兵針對意識形態問題作交流發言。他強調意識形態關乎旗幟、關乎道路、關乎國家的政治安全,必須牢牢把握意識形態工作的領導權、主導權、主動權,要堅決落實省委領導要求抓整改到位、壓實學校黨委領導意識形態工作主體責任、強化全面從嚴治黨主體責任和監督責任,明確“認識再提高、能力再提升、責任再壓實、機制再優化、防范再加強”的工作目標,堅決維護意識形態領域安全。

鐘毓寧在總結講話中指出,本次會議學習內容豐富,學習交流充分,起到了解放思想、提高認識、集思廣益、以上率下的效果,為開好校黨委領導班子民主生活會以及學校第一次黨代會打下了良好的思想基礎和學習基礎,也為各黨總支(黨支部)開好民主生活會、組織生活會起到了引領和示范作用。他強調,今年的工作任務十分繁重,要提高政治站位旗幟鮮明抓黨建,要集中精力開好黨代會、要以獨樹一幟的境界和格局“依托體系、內挖潛力、外借巧力、服務全局”的視野開拓創新,起步就沖刺,開局即決戰,加快學校高質量發展步伐,高質量高效率地謀劃和推進各項工作。

就如何抓好中心組學習,鐘毓寧強調要豐富學習內容,切實提高思想站位;要創新方式,切實提高學習質量;要規范學習管理,推動任務落實。要堅持學習與思考相結合,進一步加強和改進黨建工作,力爭在全國黨建工作樣板支部申報、標桿院系,“雙帶頭人”教師黨支部書記工作室創建等方面實現早日突破;要認真落實全國高校黨建工作會議提出的“五大任務”,健全抓黨建引領、謀事業發展、育時代新人、保學校穩定、蹚改革新路的制度和機制。

圍繞如何全力推動高質量發展,鐘毓寧指出,一是在主動融入大局中推動發展。要牢固樹立并堅持“以服務求支持、以貢獻求發展”的理念,將推動國家、地區的經濟發展和服務人的全面發展視為己任,全方位開展社會服務。要審勢、乘勢、順勢,把學校改革發展放在黨和國家以及湖北的工作大局、全局中去謀劃,緊密對接國家重大戰略和湖北經濟社會發展需要,主動抓住數字經濟時代的新機遇,積極探索多元化產學研用、產教融合新模式,一體推進教育改革發展、科技創新和人才培養,服務全民終身學習,在加快建成中部地區崛起的重要戰略支點、奮力譜寫中國式現代化湖北篇章中體現新擔當、展現新作為。二是在繼續解放思想中推動發展。要擴大視野(全球視野),提高站位(全局站位),抬升標桿和工作標準,努力形成調查之風、研究之風、實干之風,用開闊的眼界、改革的思路、開放的辦法去解決發展中的新問題。要把解放思想轉化為思考全局的謀劃力,轉化為指導實踐的助推力,轉化為開拓創新的內驅力,轉化為科學管理的行動力,把解放思想與學習全國教育大會精神,學習省兩會精神,學習《教育強國建設規劃綱要(2024-2035年)》結合起來,與深化改革、加強管理結合起來,與奮力完成2025年度各項工作任務結合起來,推動全校上下進一步更新思想觀念,加快改革創新,推進科學管理,促進學校事業加快發展。三是在深化三教融合中推動發展。要堅持好體系辦學,進一步加強全省辦學體系建設,進一步加強體系各組成部分之間的團結、協作,進一步調整、優化、鞏固和提高系統辦學功能。要辦好社會培訓,積極調動相關資源,爭取上級單位支持,不斷開發新的職業培訓項目。要堅持開放辦學,服務經濟社會發展、滿足全民終身學習需求,拓寬社會合作,引入辦學資源,推進社會化辦學,增強辦學活力。推進對外交流合作,豐富國際化辦學內涵。要注重特色興校,發揮辦學體系優勢和學分銀行獨特優勢,與普通高校錯位發展,聚焦智能制造、信息技術特色專業,打造優勢專業群,深入推進開放教育和職業教育融合發展。