本網(wǎng)訊(通訊員 歐亞梅/文 葉方興 馬良雨/圖)4月22日至23日,一場(chǎng)以“非遺傳承·青年對(duì)話”為主題的跨學(xué)科跨校研學(xué)交流活動(dòng)在中南民族大學(xué)、武漢體育學(xué)院與我校之間展開(kāi)。來(lái)自兩校的30余名博士生、碩士生攜手我校師生共同參與,攜手共尋荊楚文化“基因密碼”。

去年12月18日我校牽頭組建湖北非遺傳承職教聯(lián)盟,中南民族大學(xué)、武漢體育學(xué)院作為聯(lián)盟核心共建單位,以“實(shí)踐賦能學(xué)術(shù)對(duì)話”為基調(diào),共同奏響今年聯(lián)盟單位非遺傳承創(chuàng)新主旋律。

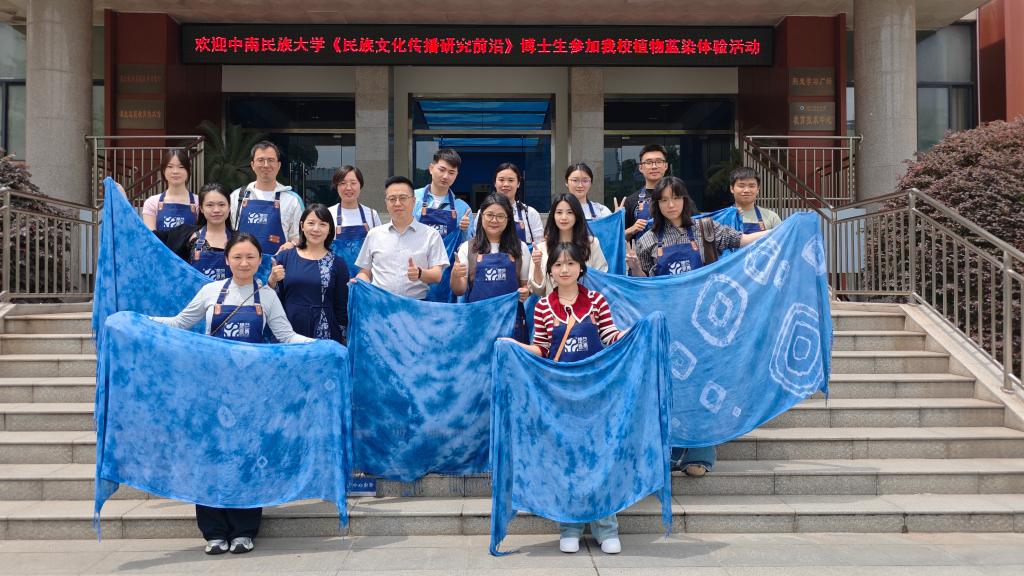

學(xué)術(shù)殿堂里的非遺之光。4月23日,當(dāng)中南民族大學(xué)文學(xué)院副院長(zhǎng)陳俊峻教授帶領(lǐng)的博士團(tuán)隊(duì)步入正在建設(shè)的非遺展廳時(shí),一場(chǎng)關(guān)于文化基因解碼的對(duì)話就此展開(kāi)。從武漢剪紙的紋樣流變到植物染料的科學(xué)萃取,博士生與我校研究團(tuán)隊(duì)圍繞“非遺活態(tài)傳承的當(dāng)代路徑”展開(kāi)深度研討。在非遺藍(lán)染工坊,我校歐亞梅老師的專題教學(xué)課將學(xué)術(shù)思辨引向?qū)嵺`場(chǎng)域。博士生們褪去學(xué)術(shù)長(zhǎng)袍,執(zhí)起染缸中的布匹,通過(guò)浸染、氧化、固色等工序,讓古籍中的文字記載轉(zhuǎn)化為具象的靛藍(lán)紋樣。這種“學(xué)術(shù)+技藝”的跨界體驗(yàn),為雙方后續(xù)聯(lián)合申報(bào)的荊楚非遺口述史研究項(xiàng)目注入鮮活注腳。“非遺傳承既要守得住老手藝,更要講得出新故事。”我校發(fā)展規(guī)劃處負(fù)責(zé)人表示,該場(chǎng)活動(dòng)從實(shí)踐創(chuàng)新與學(xué)術(shù)研究維度,印證了職業(yè)院校與本科高校協(xié)同育人的可能性。

指尖上的非遺對(duì)話。4月22日,在武漢體育學(xué)院國(guó)際學(xué)院的扎染工坊里,兩校非遺社團(tuán)的學(xué)子正沉浸于靛藍(lán)色的藝術(shù)世界。這是繼去年專題交流后的第二次深度互動(dòng),兩校青年通過(guò)“創(chuàng)作+實(shí)踐”的沉浸式體驗(yàn),將荊楚非遺植物染技藝化作青春的表達(dá)語(yǔ)言。型糊染的幾何韻律與扎染的偶然之美在棉麻布面上交織,二十余件創(chuàng)意作品見(jiàn)證著傳統(tǒng)工藝的年輕化表達(dá)。

“我們的非遺課程特別設(shè)計(jì)了活頁(yè)式實(shí)踐手冊(cè)”藝術(shù)創(chuàng)意學(xué)院院長(zhǎng)介紹道。學(xué)校歷經(jīng)十余年探索,構(gòu)建了模塊化非遺課程體系,將知識(shí)點(diǎn)拆解為可觸可感的技藝單元,使學(xué)生在系統(tǒng)學(xué)習(xí)中既能掌握傳統(tǒng)技法,又能實(shí)現(xiàn)個(gè)性化創(chuàng)新。這種“做中學(xué)”的培養(yǎng)模式,在此次跨校實(shí)踐中展現(xiàn)出顯著成效。

湖北非遺傳承職教聯(lián)盟單位已達(dá)成共建非遺數(shù)字資源庫(kù)、共編活態(tài)傳承教材等多項(xiàng)合作意向,未來(lái)將通過(guò)學(xué)分互認(rèn)、師資共享等機(jī)制,打造荊楚非遺傳承的職教共同體。從藍(lán)染工坊到學(xué)術(shù)講堂,從技藝切磋到課題共研,這場(chǎng)跨越校際的非遺之約,正以“見(jiàn)人見(jiàn)物見(jiàn)生活”的方式,書(shū)寫(xiě)著傳統(tǒng)文化在高校土壤中的青春敘事。當(dāng)扎染的藍(lán)白漸層映照著青年學(xué)子的學(xué)術(shù)熱忱,荊楚非遺的傳承之路,已然綻放出與時(shí)俱進(jìn)的璀璨光芒。